|

今年上半年,持续经历深度调整的生猪养殖行业已迎来阶段性曙光,多家上市猪企业绩呈现改善态势。生猪市场回暖背后,行业核心矛盾正在发生转变——此前依靠产能扩张,大量资金投入的“内卷”模式难以为继,行业需转向高质量发展。 在此节点,生猪行业“反内卷”政策加速落地,今年以来多次政策出台,倡导行业减母猪、控二育、降体重。财联社记者从业内采访获悉,政策组合拳目的在于从源头引导行业降速提质,化解产业的供需矛盾,中长期来看有利于落后产能出清和生猪市场的平稳运行。 头部猪企业绩回暖 2025年上半年,猪价虽已走出本轮周期底部区间,但行业整体仍处于供强需弱的局面。猪价波动幅度相对较小,价格波动幅度有限,上半年主要在14-16元/公斤区间震荡。 牧原股份(002714.SZ)、温氏股份(300498.SZ)、新希望(000876.SZ)等多家公司公告6月销售数据,同时披露上半年经营业绩情况。 据财联社记者初步统计,已披露销售数据12家上市猪企上半年累计出栏量超8000万头,同时集中度依然较高,出栏前三名牧原股份、温氏股份和新希望出栏总数占比超78%。除新希望、天邦食品(002124.SZ)、傲农生物(603363.SH)外,多数猪企今年上半年出栏量较去年同期增长。 与2024年上半年相比,上市猪企销售均价虽有小幅下滑,但因综合养殖成本下降明显,猪企业绩集体回暖。 其中牧原股份预计上半年归母净利润105亿元-110亿元,同比增长超9倍;新希望预计上半年归母净利润6.8亿元-7.8亿元,同比扭亏。 盈利好转并非意味上市猪企已完全走上健康发展之路,在经历上轮快速扩张的周期后,多数上市猪企负债率依然高于50%,行业负债率处于历史较高水平。 需要关注的是,由于行业产能快速扩张,但猪肉需求增长几乎不变,越来越多业内人士意识到,当前国内生猪养殖行业的核心矛盾已从此前 “保供”转为“高质量发展”。 事实上,自去年5月以来,生猪养殖已经连续14个月保持盈利。国家统计局数据显示,二季度末全国能繁母猪存栏量为4043万头,为正常保有量3900万头的103.7%,处于产能调控绿色合理区域的上限。 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇向财联社记者表示:“一方面国内能繁母猪效率在提升,结合上半年能繁母猪量稳定在4000~4050万头,生猪供给稳定且充裕。如果当前规模猪企继续扩张势必引发供给增加,在需求稳定的情况下加剧猪价下跌风险;另一方面国内生猪产业需要转向高质量发展,而非单纯追求数量提升,尤其当前龙头养殖企业,市场份额已经达到较高比例。” “反内卷”政策引导加强 当前生猪行业正在推动“反内卷”,今年以来多次政策出台倡导行业减母猪、控二育、降体重,释放政策积极信号。 昨日,农业农村部召开推动生猪产业高质量发展座谈会,会议邀请牧原、新希望、正大、德康、双汇、金锣等头部养殖企业和屠宰企业参会。会议中部党组书记、部长韩俊表示,当前生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价格波动风险大等问题,要严格落实产能调控举措,合理淘汰能繁母猪,适当调减能繁母猪存栏,减少二次育肥,控制肥猪出栏体重,严控新增产能。 在此之前已有多项“反内卷”政策调控密集出台。 5月底,已有相关部门推动落后产能有序退出,多家头部猪企接相关部门要求,暂停能繁母猪扩产,出栏体重也需要控制在120公斤左右。牧原股份当时曾向财联社记者表示, “当前公司结合内外部情况,决定不对二次育肥客户出售商品猪。” 6月上旬,农业农村部召开生猪生产调度会,通过降低出栏均重减少今年下半年的供给、和限制基础产能,调减100万头,稳定明年上半年供给。 有多家猪企向财联社记者表示,上述政策执行多采用“窗口指导”方式,提前预防企业逆势扩张。 生猪行业反内卷核心在于产能供给侧,农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力向财联社记者表示:“生猪产业目前在开展产能调控,以缓解下半年甚至明年的供应压力。目前来看,行业确实是在响应国家的引导,已监测到6月份出栏体重下降,二育情绪目前较为谨慎和理性,产能总体处在调控方案所设定的绿色合理区域内。调控产能是能够稳定行业预期,预期稳、产能就可以稳住,行情也能稳住。”

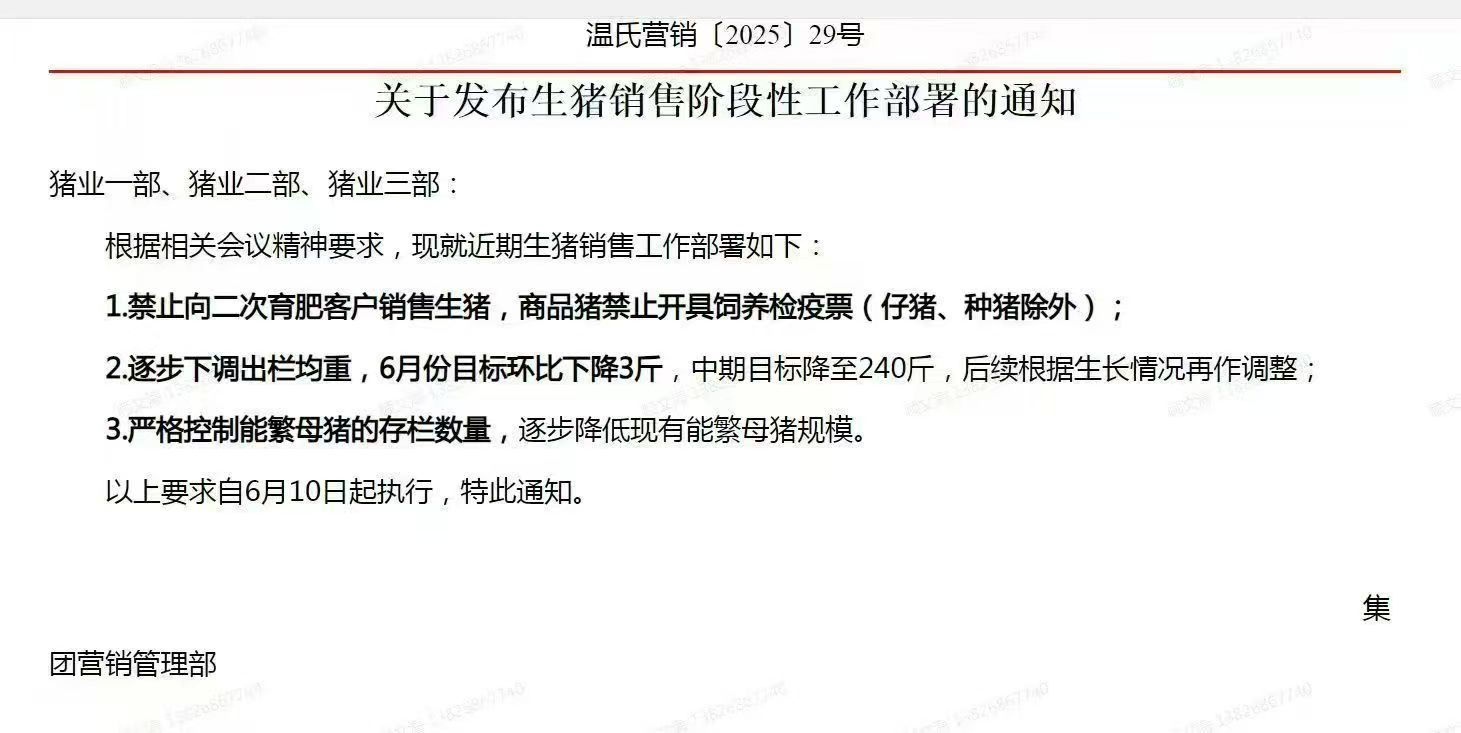

上市猪企响应政策 政策执行已有一定成效。 温氏股份相关人士向财联社记者表示,公司属于行业内最早公开响应国家政策号召的上市猪企,正积极落实国家相关监管单位的政策指导。以生猪均重为例,近几年温氏肉猪均重处于240-250斤左右,降重压力较小。目前公司积极落实政策指导,5月份肉猪均重248斤,6月份降至了246斤。  (此前温氏股份6月9日在公司内部和产业条线发布的相关通知) 财联社记者从新希望获悉,4月以来公司及时注意到行业环境变化,响应国家政策的指引,配合相关主管部门稳定生猪产能的具体措施的落地,主动调整发展节奏,也注意控制公司整体的种猪存栏规模。维持头均出栏体重120公斤/头左右,公司在今年6月又向采购客户发出通知,要求明确销售流向,商品猪不得流入二次育肥,禁止开具饲养检疫票,对违规操作的客户将给予暂停竞拍、直至关闭竞拍权的处罚。 某上市猪企高管向财联社记者表示:“目前公司生猪出栏体重也就120多公斤,政策之前曾想今年投产几个闲置场,但现在看来不太可能实现,公司能繁母猪提升主要在于此前没满负荷的场后备逐渐转成能繁增加。” 据农业农村部,6月生猪宰后均重月均90.3公斤,环比下跌0.58%,同比下降2.11%。在政策引导和高温影响下,生猪出栏屠宰均重得到抑制。 目前生猪出栏仍处于前期产能扩张带来的惯性增长趋势中,但依靠拉动产能优势已不存在,多位行业人士认为,养殖成本将成为行业分化的主要因素。 当前行业内部成本差异十分明显,第一梯队中,牧原股份、温氏股份和神农集团(605296.SH)养殖成本已接近12元/公斤。 但天邦食品、天康生物(002100.SZ)、华统股份(002840.SZ)等均超过13元/公斤。 朱增勇进一步表示,生猪产业高质量的发展,在有效控制生产成本的同时,更重要是通过比如种猪的选育,营养配方的改良,提高养殖技术水平,来提升生猪品质。此外大型猪企更应发挥联农带农的责任。 (文章来源:财联社) |

1 小时前

2 小时前

2 小时前

2 小时前